省级专家带领团队下乡入户义诊。陈星宇摄

寿阳县微医巡诊车前,村民排队检查。

晋中市医学博士志愿服务团下乡义诊。陈星宇摄

常宝国在为患者检查。

家庭医生李英琴入户为村民指导用药。

阅读提示

悠悠民生,健康最大。

今年的《政府工作报告》提出:“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,实施医疗卫生强基工程”“深化医保支付方式改革,促进分级诊疗”……

2022年,晋中市被评为全国健康城市建设样板市,2025年,成为全国健康影响评估工作四个重点推进城市之一。近年来,晋中市深入推进健康晋中建设,通过省级医院托管县级医院、基层医疗网络强化、医保便民服务创新三大路径,推动医疗资源均衡布局,走出了一条具有晋中特色的综合医改新路子。

省级托管技术平移——

专家从“帮扶”到“扎根”

8月15日清晨,左权县桐峪镇村民桑红光早早就起床了。这位58岁的老汉当天要去左权县人民医院(山西省人民医院太行医院)复查。三个月前,他在这里接受了颈椎前路椎管减压手术。“以前做这种手术要去太原,光路费住宿就要上千块钱。”桑红光小心翼翼地取出病历本,“现在专家就在县城,医保报销后只花了四千多块钱。”

走进左权县人民医院(山西省人民医院太行医院),总投资3.2亿元的住院大楼内,1.5T核磁共振、64排128层螺旋CT机等设备一应俱全。在骨科诊室,山西省人民医院创伤骨科病区主任常宝国正在查看当天的预约名单。这位省城专家每周都来按时坐诊、手术。“今天安排了3台腰椎骨折微创手术。”他指着墙上的排班表说。

“放在4年前,这些患者都得往太原或者榆次跑。”左权县人民医院院长师东武感慨道。

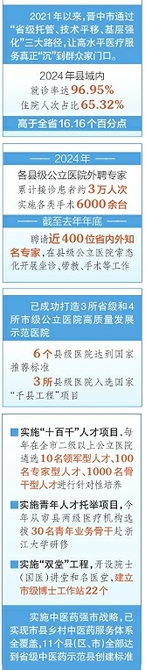

这样的场景,正是晋中市推进医疗资源下沉的生动缩影。2021年以来,该市通过“省级托管、技术平移、基层强化”三大路径,让高水平医疗服务真正“沉”到群众家门口。数据显示,2024年晋中市县域内就诊率达96.95%,县域内住院人次占比65.32%,高于全省16.16个百分点。

推广“左权经验”,让优质医疗资源从“帮扶”到“扎根”。2021年7月,左权县人民医院由山西省人民医院整体托管。签署托管协议的场景,至今让师东武记忆犹新:“那天签完字,专家们直接带着行李住在了左权县城。”2023年,加挂名称由“山西省人民医院左权分院”变更为“山西省人民医院太行医院”。

这场改革彻底改变了左权县的医疗格局。托管4年来,山西省人民医院累计常驻坐诊专家2380余人次,其中权威专家坐诊1810人次,服务患者2.52万余人次,开展新技术、新项目34项,填补了当地多项医疗技术空白。

左权的变化并非孤例。

在榆次区人民医院“何军华博士创新工作站”,内分泌科主任温维斌展示了一组数据:今年1月—6月,科室门诊量达11835人次,较去年同期增长56.9%。2024年,该院多个重点科室与知名医院专家建立“博士工作站”合作关系,目前已与9位专家签订协议。

同样受益于专家外聘计划的还有太谷区人民医院。去年,该院聘请了54位专家到院工作。其中,心血管外周血管介入治疗的开展,助推了当地冠脉造影和冠脉支架置入术的实施,有效降低了患者因转诊上级医院面临的奔波风险。

2024年,晋中各县级公立医院外聘专家累计接诊患者约3万人次,实施各类手术6000余台。截至去年年底,晋中市卫健委以县级公立医院为载体,统筹资金2000余万元,聘请近400位省内外知名专家,在县级公立医院常态化开展坐诊、带教、手术等工作。

医疗资源的优化与服务升级正在晋中11个县(市、区)同步发生。太谷区人民医院心内科通过“师带徒”方式,使冠脉支架手术从年开展5例增至82例;介休市妇幼保健院建成“5分钟紧急剖宫产”体系,为母婴安全筑起坚实屏障。

“近5年,我们对县级医疗集团基础设施和设备投入达36亿元,11个县级人民医院均达到二级甲等以上水平,其中2所达三级能力水平,101个乡镇卫生院、1902个行政村卫生室,均达到省定标准。”晋中市卫健委主任冯雨平介绍。在此基础上,晋中市持续推进医疗资源扩容和均衡布局,引进了山西医科大学第二医院南院和山西省中西医结合医院晋中院区项目。

今年7月,位于榆次区文华街的山西医科大学第二医院南院已全面开诊。这座总投资23.6亿元、拥有1500张床位的现代化医院,让晋中百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。“上周我在这里做了膝关节置换手术,主刀医生就是来自太原的骨科专家。”榆社县居民常华满意地说。

在榆次工业园区,山西省中西医结合医院晋中院区项目正在加紧施工。这个总投资9亿元、设置700张床位的医院预计明年投入运营。“晋中院区将重点打造肾病、脾胃病、老年医学等中西医协同重点专科,建设急诊、重症、外科、妇产科等重点保障科室及中医经典病房、治未病等中西医结合特色科室。”山西省中西医结合医院党委书记樊东升介绍。该项目建成后,将有效填补晋中市在中西医结合医疗领域的空白。

如今,晋中市已成功打造3所省级和4所市级公立医院高质量发展示范医院,6个县级医院达到国家推荐标准,3所县级医院入选国家“千县工程”项目。截至目前,全市累计引进新技术、新项目548项,重点培育5个领军专科,区域医疗服务能力显著提升。

基层医疗提质升级——

把医院“搬”到村民家门口

8月18日,寿阳县宗艾镇沟西村卫生室,村医赵敬杰正在给76岁的聂银娥测量血压。“高压138、低压86,比上周降了点。”赵敬杰一边在健康档案上记录数据,一边耐心叮嘱,“您的降压药今天可以再开2盒,现在17块钱一盒,医保能报60%。”

卫生室崭新的药房里,药品按类别整齐码放在货架上,标签清晰可见;角落里还放着一台制氧机。“药品从80种增加到400多种,连抗癌药都能配到。”赵敬杰语气里满是欣慰,“以前遇到肺炎只能着急忙慌往县里转,现在设备齐全了,九成常见病咱都能处理。”

村卫生室外,两辆微医巡诊车和DR诊断车格外“惹眼”。“这是寿阳县医疗集团配备的‘智慧流动医院’。”宗艾镇中心卫生院副院长陈宏亮走上前,指着车上的设备介绍道,“里面能开展7个大项、53个小项的检验,可为4种慢性病患者提供随访管理,每年还给老年人做免费体检,相当于把医院‘搬’到了村民家门口。”这样的变化源于2023年晋中市政府民生实事之一——为全市乡镇卫生院和行政村卫生室配齐传染性疾病救治设备。同时,医保结算系统直接连通省级平台,有效提升了基层医疗机构疾病救治能力。

“多亏了这个急救系统,不然我老伴儿可就危险了!”沟西村寨北小组村民王鲜花心有余悸地说。今年年初,她丈夫突发心梗,从呼救到救护车抵达村口,只用了11分钟。

在寿阳县医疗集团的急救指挥中心,记者看到,电子大屏上实时显示着救护车的运行轨迹。据了解,寿阳县医疗集团于2018年开始搭建县域“15分钟救治圈”+四位一体应急救治体系,目前120调度指挥中心下设13个急救站,备有17辆救护车,拥有170多名村医,15分钟可通达急救患者。

值得一提的是,自2021年成为全国首批基层卫生健康综合试验区以来,介休市积极探索,创新打造“四介”基层医疗卫生服务模式,即“介小医”“介小康”“介小健”服务队伍和“介小卫”管理队伍,已融入基层医疗服务的每个环节。

每天清晨,绵山镇岳家湾村的家庭医生李英琴都会背着医药箱走村入户。作为“介小医”团队的一员,她负责岳家湾村365户居民的健康管理和基础医疗工作。“昨天雷聚庆血压有点高,今天得去看看。”李英琴边说边加快了步伐。这支由506名医护人员组成的队伍,实现了重点人群签约服务全覆盖,让村民“小病不出村”变成了现实。

“‘介小医’是家庭签约医生,提供‘到门到户’的基本医疗服务;‘介小康’专注于慢病管理,每20名慢病患者被划分为一个网格,由一名志愿者担任管理员;‘介小健’由网格员和公共卫生委员会成员组成,肩负着健康政策宣传的重任;‘介小卫’则提供管理服务,负责组织培训及考核。”介休市卫生健康和体育局局长刘晓东介绍,如今“四介”全流程服务已覆盖该市18个试点村的3.4万余人,有效促进基层医疗体系优化升级。

提升基层卫生服务质量,归根结底要靠人才。近年来,晋中市强化人才培养,持续打造“带不走”的基层医疗队伍。

晋中市深入实施“十百千”人才项目,每年在全市二级以上公立医院遴选10名领军型人才、100名专家型人才、1000名骨干型人才进行针对性培养;实施青年人才托举项目,今年从市县两级医疗机构选拔30名青年业务骨干赴浙江大学研修;实施“双堂”工程,开设院士(国医)讲堂和名医堂,建立市级博士工作站22个。同时,开展村医大专学历教育、公开招聘大学生编制村医等工作,多措并举优化提升基层医生队伍。

此外,晋中市实施中医药强市战略,已实现市县乡村中医药服务体系全覆盖,11个县(区、市)全部达到省级中医药示范县创建标准,无一掉队。在专科建设上,共建成国家级中医优势专科1个、省级11个、市级20个,形成了“国家级引领、省级支撑、市级补充”的中医专科格局。今年4月,“晋中市中医药适宜技术培训基地”在榆次区中医院挂牌,意味着“中医药适宜技术培训”辐射范围从榆次区扩展到了全市。

DIP支付方式改革——

让百姓看病更实惠

基层医疗服务能力提升,为晋中市推行按病种分值付费(DIP)医保支付方式改革(以下简称“DIP支付方式改革”)、进一步减轻群众医疗负担夯实了基础。

在晋中市第一人民医院,刚做完手术的张秀华说:“现在医保报销比例提高了,个人负担轻多了。”

作为我省DIP支付方式改革试点城市,2023年,晋中市对DIP基层病种目录进行了重要调整,将基层病种从60种增加到100种,更多常见病、多发病被纳入基层医疗机构服务范围。

扩大基层病种目录,是晋中市有关部门深入调研后做出的决策。该市医保中心副主任武永红说:“过去基层病种数量偏少,很多常见病无法在基层得到有效治疗,导致患者不得不往大医院跑。DIP支付方式改革有效促进了分级诊疗执行,在方便患者的同时,均衡了医疗资源配置。”

据了解,调整后的100种基层病种,涵盖了呼吸系统、消化系统、循环系统等常见病,以及脑梗死、糖尿病等疾病管理。这一变化不仅方便了群众就近就医,还通过提高基层医疗机构的病种分值,调动了基层医务人员积极性,形成了“小病在社区、大病进医院”的合理就医格局。

“晋中市2024年度DIP清算共计33.72万人次,DIP支付比例为104.31%……”8月29日,在晋中市医保中心,窗口前办理业务的市民井然有序,大厅一侧,电子屏上滚动播放着DIP支付方式改革政策、2024年DIP清算及2025年上半年DIP月度预结算概况。工作人员田晓阳告诉记者,这些数据背后是一套创新的核心算法,正是这些“聪明的计算方式”,让医保基金使用更精准、更高效。

“我们采用了‘医保实际报销比例法’,有效提高了DIP的适用范围,简单说就是通过改变核心算法,使DIP结算覆盖我市全部统筹基金结算病例,DIP基金覆盖率达98%以上。同时,医保核心系统会自动计算患者在不同医疗机构看病的实际报销比例,确保群众无论在哪里看病,都能享受到合理的医保待遇。”武永红解释道。这一创新解决了过去不同险种、不同医疗机构间报销标准不统一的问题。

晋中市还创新性地使用“预算点值”作为月度预结算依据,确保全年执行统一标准。这一做法稳定了医疗机构预期,避免了因病案上传不及时影响结算的问题。“现在月度预结算很及时,医院的资金周转压力小多了,能把更多精力放在提高服务质量上。”晋中市中医院医保办主任褚改仙说。

DIP支付方式改革的成效,最终要体现在老百姓的获得感上。

“我父亲去年和今年都因为肺炎住过院,同样的病,今年比去年少花了近2000元。”榆次区居民刘强算了一笔账。数据显示,DIP支付方式改革以来,晋中市城乡居民医保住院费用实际报销比例提高了约4个百分点。

对于需要长期治疗的患者来说,DIP支付方式改革带来的实惠也很明显。家住榆次区的周中和,患慢性肾病多年,“现在通过大病保险和DIP调整,这次住院费用比之前少了1300多块钱。”

近年来,晋中市着力“破旧立新”,持续深化医药卫生体制改革,推动措施落地见效:DIP支付方式改革连续两年被国家评为优秀等次;介休被确定为全国首批八个基层卫生健康综合试验区之一;太谷、平遥、祁县等被评为全国中医药基层示范县……

“医改是惠及全民的事业,晋中市将坚持以人民健康为中心,锚定‘健康晋中提成色奋勇争先创一流’目标,实施‘医改提升’‘数字牵引医疗提升’等九大提升工程,完善‘就近医’‘就好医’,为人民群众提供更加优质高效、系统连续、公平可及的卫生健康服务。”冯雨平表示。(本报记者韩乐 本版图片除署名外均由本报记者韩乐摄)